HPI, TDI, TSA, TDAH, troubles Dys… Derrière ces termes familiers se cachent des réalités encore largement méconnues. Les scientifiques s’attachent à mieux comprendre le fonctionnement de ces différents profils cognitifs pour les accompagner et créer les conditions favorables au développement de leurs capacités. Du chemin reste toutefois à parcourir pour que l’école et la société soient réellement inclusives et accueillent toutes les personnes neuroatypiques.

Par Clémentine Vignon, journaliste.

>> Version à feuilleter en ligne : cliquez ici

>> Ou téléchargez le pdf du Pop’Sciences Mag #15 :

Il existe probablement autant de manières de penser que d’êtres humains. Mais certaines particularités, comme le haut potentiel intellectuel (HPI), ou troubles, comme ceux du neurodéveloppement (TND), peuvent exacerber ces différences. Ces personnes, dont le fonctionnement cérébral sort de la norme, sont dites neuroatypiques ou neurodivergentes – des termes qui ont fait leur apparition dans les années 1990 sous l’impulsion de mouvements de défense des droits des personnes autistes.

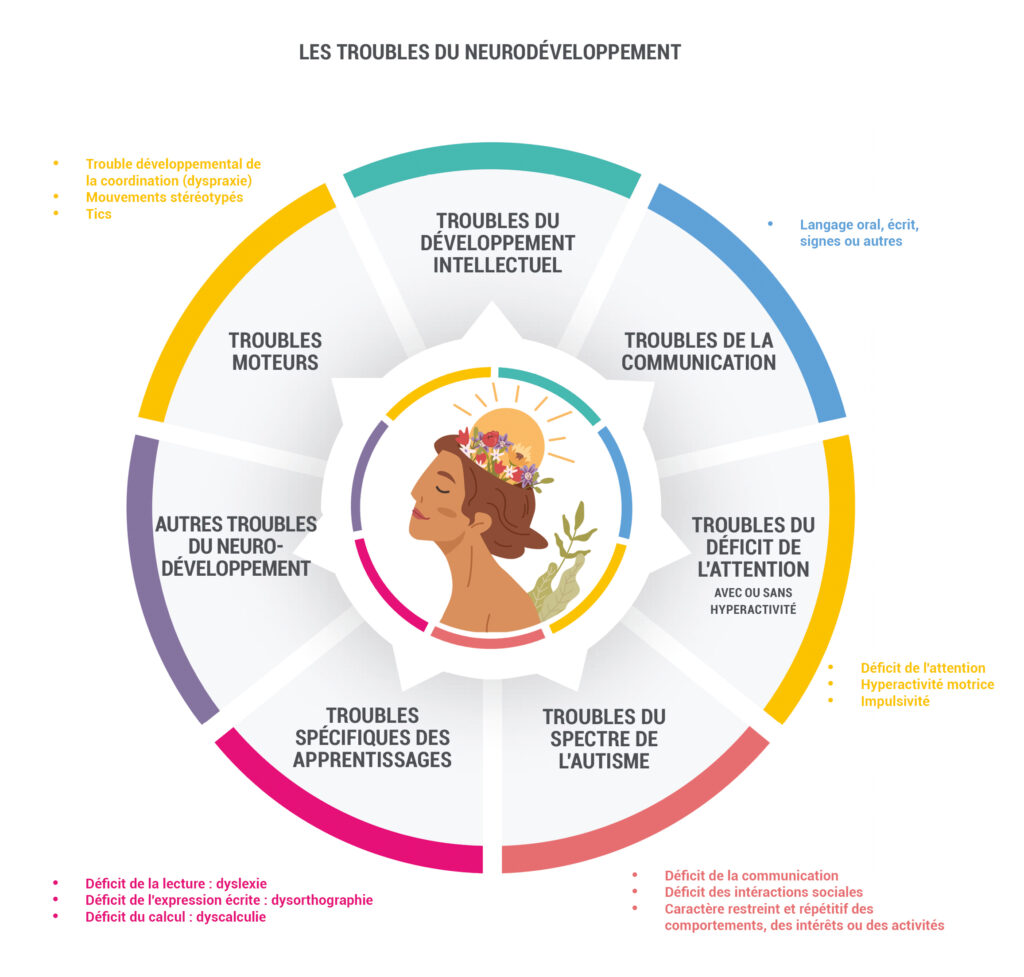

Les TND, qui concernent une personne sur six[1], regroupent les troubles Dys[2], du spectre autistique (TSA), du développement intellectuel (TDI), et le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Il n’est pas rare qu’ils s’entrecroisent : plus de 50 % des personnes nées avec un trouble du neurodéveloppement ont un second TND associé.

Reconnus comme des handicaps, les TND bénéficient toutefois d’un nouveau regard, plus inclusif. Ainsi, le concept de neurodiversité a émergé dans la société ces vingt dernières années pour désigner la diversité dans les fonctionnements cognitifs des humains. Ce mouvement, qui imprègne aussi de plus en plus le monde médical et scientifique, vise à considérer cette diversité de profils cognitifs comme naturelle et bénéfique pour la société plutôt que comme des anomalies à corriger.

« La neurodiversité permet d’inclure les troubles du neurodéveloppement, mais aussi d’autres types de neuroatypies comme le haut potentiel », explique Olivier Revol, pédopsychiatre à l’hôpital Femme Mère Enfant de Lyon. Elle rassemble les différentes façons de penser, de communiquer et d’apprendre, et va bien au-delà de la notion d’intelligence à proprement parler.

Le test d’intelligence, un indicateur parmi d’autres

Parce qu’ils touchent le fonctionnement cognitif, les troubles du neurodéveloppement sont souvent confondus avec des troubles de l’intelligence. Or, hormis dans le trouble du développement intellectuel, l’intelligence n’est pas affectée dans les TND, au contraire. Pour poser un diagnostic, les médecins ont justement besoin de constater chez l’enfant ou l’adolescent un décalage entre des bonnes performances aux tests d’intelligence et des difficultés rencontrées dans les interactions sociales ou dans les apprentissages. « On pourra orienter le diagnostic vers un trouble Dys si un enfant a des difficultés à apprendre à lire ou à écrire alors qu’il a une intelligence normale et qu’il n’a pas de trouble sensoriel, ni psychologique », illustre Olivier Revol. Les compétences intellectuelles peuvent, en outre, être sous-estimées dans les troubles du neurodéveloppement : un manque d’attention chez les enfants TDAH, une lenteur dans la lecture ou l’écriture chez les Dys, ou un blocage social lié au passage du test en lui-même chez les autistes peuvent infléchir les résultats. « N’oublions pas qu’un test d’intelligence est une photo de ce que l’enfant veut bien nous montrer à un moment donné », explique Olivier Revol.

Particularités du haut potentiel

La définition du haut potentiel intellectuel, en revanche, est étroitement liée à l’intelligence. Il se distingue par un QI global supérieur ou égal à 130[3]. Pour Olivier Revol, le repérage du haut potentiel, qui concerne un peu plus de 2 % de la population, est bien plus fin que l’évaluation de cet unique marqueur. « Je ne donne jamais aux parents ou aux enfants le chiffre global du QI, mais je leur dis qu’il s’est construit avec des points forts et des points faibles », indique le pédopsychiatre. Une vision plus juste, quand on sait que les tests d’intelligence évaluent des capacités très diverses telles que la mémoire de travail[4], la vitesse de traitement, la compréhension verbale ou encore le raisonnement perceptif[5]. Par ailleurs, d’autres indices que les résultats aux tests permettent de l’aiguiller vers un haut potentiel : une anxiété excessive, une sensibilité et une empathie accrues, des difficultés d’apprentissage, des réponses intuitives, des troubles du sommeil ou encore une extrême aversion à l’injustice. « C’est bien sûr l’intensité et la coexistence de ces symptômes, mis en regard du QI, qui doivent orienter vers un profil haut potentiel », précise Olivier Revol.

Ces particularités résulteraient d’une façon différente de traiter les informations. En 2017, Olivier Revol a participé à une étude en IRM menée au centre d’imagerie (CERMEP) des Hospices civils de Lyon[6]. Celle-ci a montré une connectivité cérébrale plus importante chez les enfants à haut potentiel, au sein d’un même hémisphère mais aussi entre les deux hémisphères, qui aurait pour effet d’augmenter la vitesse de transmission des messages nerveux. « Les hauts potentiels ont une pensée qui va plus vite, des idées qui en entraînent d’autres. Mais le revers de la médaille, pour certains, c’est qu’ils n’apprennent pas à apprendre, ne développent pas le sens de l’effort, et ne réussissent pas aussi bien à l’école qu’ils le pourraient », indique Olivier Revol. Dans la majorité des cas, cependant, être haut potentiel est un atout pour réussir sa scolarité. De ce fait, beaucoup de hauts potentiels s’ignorent.

Entraîner la perception visuelle chez les Dys

La scolarité peut s’avérer plus compliquée pour les enfants nés avec des troubles du neurodéveloppement, qui ont besoin d’aménagements pédagogiques prenant en compte leurs particularités. À Lyon, le centre iMIND, l’un des cinq centres d’excellence sur les troubles du neurodéveloppement en France, regroupe des équipes de recherche dont l’ambition est de faire évoluer les connaissances sur les TND afin d’adapter les environnements, l’école en première ligne.

Laure Pisella, chercheuse au Centre de recherche en neurosciences de Lyon (CRNL), s’intéresse tout particulièrement aux troubles de la perception visuo-spatiale chez les enfants Dys. La moitié des dyslexiques présenterait une fragilité dans le neurovisuel, rapporte la chercheuse. Concrètement, cela se traduit par une plus grande difficulté à discriminer les différents éléments de l’environnement et à traiter les stimuli visuels qui leur parviennent de toute part.

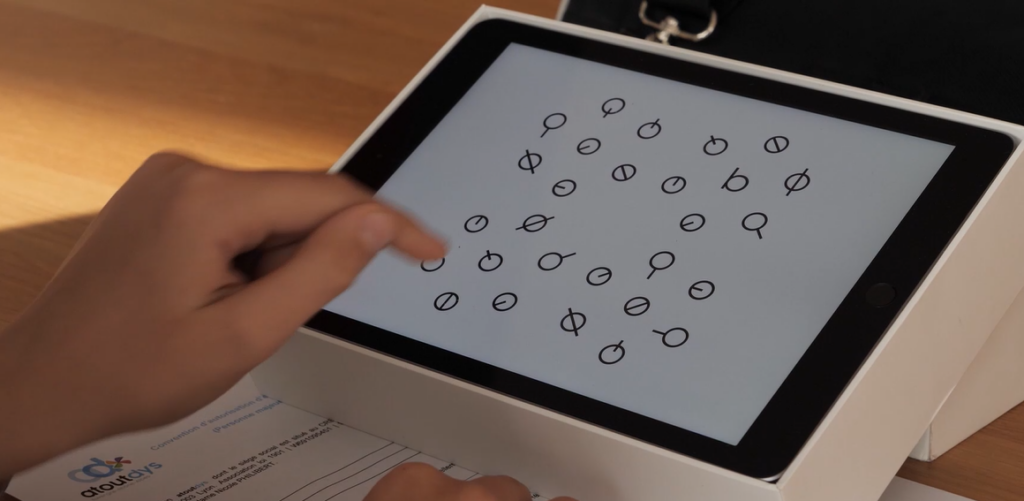

Dans le cadre du projet de recherche LudiSymboles, son équipe a fait passer en 2019 des tests de recherche visuelle à 145 enfants âgés de 3 ans scolarisés en première année de maternelle. « Réalisés sur tablette, ces tests consistaient à trouver le plus rapidement possible un rond noir parmi des symboles graphiques », décrit la chercheuse. Cinq ans plus tard, en 2024, elle a évalué les capacités de lecture chez ces mêmes enfants, alors en CE2. Les résultats préliminaires montrent une corrélation significative entre les scores obtenus aux tests visuels en maternelle et l’efficience de la lecture en CE2. « Bien sûr, cela n’explique pas tout, car la lecture est multifactorielle », tempère la chercheuse. Cependant, le repérage précoce de ces troubles visuo-attentionnels pourrait inciter à revoir la stratégie pédagogique chez ces enfants-là, en privilégiant le développement de leurs compétences neurovisuelles avant même qu’ils apprennent à lire. Et ainsi augmenter leurs chances de réussir à l’école. « On a déjà montré chez les enfants dyslexiques de 8 à 12 ans le bénéfice de certains entraînements liés à la lecture, comme la reconnaissance de lettres parmi des symboles. Cela aurait encore plus d’effet de les proposer à titre préventif, car les écarts se creusent avec l’âge », précise Laure Pisella. De tels outils d’entraînement seront bientôt proposés par la société lyonnaise Vialyy aux orthoptistes – des professionnels de santé spécialisés dans le diagnostic et la prise en charge des troubles neurovisuels – ainsi qu’aux familles et enseignants, sous forme de jeux pédagogiques[7].

Dans le cadre du projet LudiSymboles, des enfants sont invités à trouver un rond noir parmi des symboles : une méthode pour identifier des troubles visuo-attentionnels. © AtoutDys

L’enjeu : ne pas perdre d’élèves en cours de route. Le risque de décrochage scolaire est particulièrement important chez les enfants neuroatypiques. C’est pour répondre à cette problématique que la loi Handicap de 2005 a fait de « L’école pour tous » une priorité. Elle a notamment permis le déploiement de dispositifs de scolarisation adaptés, tels que les unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis)[8], au sein d’établissements scolaires ordinaires. Malgré tout, le bilan reste mitigé, vingt ans plus tard.

L’inclusion par la sensibilisation

Certes, les effectifs des élèves en situation de handicap accueillis en milieu scolaire ordinaire ont triplé entre 2006 et 2022 en France[9]. Mais derrière ces chiffres éloquents se cachent des parcours souvent très complexes pour les enfants et leurs familles. L’inadéquation de l’environnement scolaire ainsi que l’absence de supports pédagogiques adaptés restent des points de blocage. « Le concept de l’école pour tous est intéressant, mais celle-ci n’est pas encore prête à accueillir tout le monde. Chez certains enfants, l’environnement scolaire peut même devenir source de maltraitance », indique Anna Rita Galiano, professeure de psychologie du handicap à l’Université Lumière Lyon 2. L’accueil à tout prix peut ainsi s’avérer contre-productif pour les enfants qui présentent un décalage trop important dans les apprentissages ou ont de grosses difficultés dans les interactions sociales.

Aussi, l’inclusion doit également se penser en dehors de l’école. Elle peut notamment éclore à travers les loisirs, les activités extrascolaires, les passions. « Aujourd’hui, la société évolue et reconnaît des expressions de l’intelligence autres que la mémoire ou le langage. Je pense notamment aux artistes, danseurs ou chanteurs », rapporte Anna Rita Galiano.

La sensibilisation de l’opinion publique est également indispensable pour parvenir à une société plus inclusive. À Lyon, un projet de grande ampleur se prépare, porté par l’association AtoutDys et impliquant des professionnels de santé, de l’éducation et de la recherche. L’ambition est de créer à l’horizon 2028 un lieu ressource, La maison des Dys pour tous, qui hébergera notamment une grande exposition sur le cerveau et son développement dans toute sa diversité. Celle-ci est actuellement en phase de construction, en partenariat avec des chercheurs du CRNL, du centre iMIND et de l’Université Grenoble Alpes. « La création d’un tel lieu sera aussi l’opportunité, pour nous chercheurs, de diffuser nos résultats, de communiquer sur nos projets pour recruter des participants et de mettre en œuvre des projets de recherche participative », se réjouit Laure Pisella, qui fait partie du comité scientifique de l’exposition.

Étendard de la neurodiversité, La maison des Dys pour tous constituera un point d’accueil pour comprendre la diversité des manières de penser et de percevoir le monde, et engager la société dans une démarche plus inclusive.

La présence et l’intensité des symptômes sont variables selon les individus.

D’après la classification DSM 5 (cinquième et plus récente édition, publiée en 2013, du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’Association américaine de psychiatrie). © Visée.A

Notes

[1] Prévalence des troubles du neurodéveloppement dans la population : troubles du spectre autistique (1 à 2 %), troubles Dys (8 %), TDAH (6 % des enfants, 3 % des adultes), trouble du développement intellectuel (1 %). Source : Stratégie nationale 2023-2027 pour les troubles du neurodéveloppement : autisme, Dys, TDAH, TDI.

[2] Désignent les troubles spécifiques des apprentissages, comme la dyslexie, la dysorthographie ou la dyscalculie.

[3] Le QI moyen est compris entre 85 et 115.

[4] La mémoire de travail est une mémoire à court terme : c’est la capacité à retenir une information temporairement à l’esprit (comme un numéro de téléphone) et à la manipuler mentalement.

[5] Le raisonnement perceptif reflète la capacité d’un individu à interpréter, organiser et réfléchir à partir d’informations visuelles.

[6] Nusbaum, F., et al., Hemispheric Differences in White Matter Microstructure between two profiles of children with high intelligence quotient vs. Controls: A Tract-Based Spatial Statistics Study, Frontiers in Neuroscience ,11 : 173 (2017).

[7] Un premier jeu pédagogique pour développer les compétences visuelles et spatiales des élèves de la petite section au CP est déjà disponible sur graphisymbole. com.

[8] Dispositifs de scolarisation destinés aux élèves en situation de handicap mis en place à partir du 1er septembre 2015 en école, collège et lycée.

[9] Rapport de la Cour des Comptes du 16 septembre 2024 : L’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le Ha’choeur : hymne à la neurodiversité, par Clémentine Vignon, Pop’Sciences Mag #15, été 2025.