Considérée comme une fonction cognitive de haut niveau, au même titre que le langage ou l’attention, la prise de décision permet à l’individu d’agir et de s’adapter à son environnement. Elle est étudiée chez les singes afin de mieux comprendre les troubles qui peuvent toucher les humains.

Par Caroline Depecker, journaliste.

>> Version à feuilleter en ligne : cliquez ici

>> Ou téléchargez le pdf du Pop’Sciences Mag #15 :

Plutôt fromage ou dessert ? Cet été, c’est plutôt la montagne ou la mer ? Nous sommes sans arrêt confrontés à des choix : ils peuvent être anecdotiques, comme décider de la fin de son repas, ou plus fondamentaux comme opter pour un choix de carrière. Toutes ces décisions ont lieu grâce à l’activation de zones privilégiées de notre cerveau, de façon plus ou moins complexe selon la portée de l’action engagée. « On discerne plusieurs types de décisions. Certaines, sans que nous y réfléchissions vraiment, comme le fait d’appuyer sur la pédale de frein lorsque le feu passe au rouge, ont des conséquences à très court terme (vous vous arrêtez), explique Rémi Gervais, neurobiologiste et professeur émérite à l’Université Claude Bernard Lyon 1. D’autres sont associées à des impacts à échéance moyenne. D’autres, encore, sont porteuses de conséquences qui engagent l’avenir de l’individu et mobilisent sa capacité cérébrale à voyager dans le temps, dans le futur et dans le passé. Choisir un nouveau lieu de vie en est une illustration. » Mais immanquablement, le processus décisionnel commence ainsi : notre cerveau fait l’inventaire des choix qui s’offrent à lui.

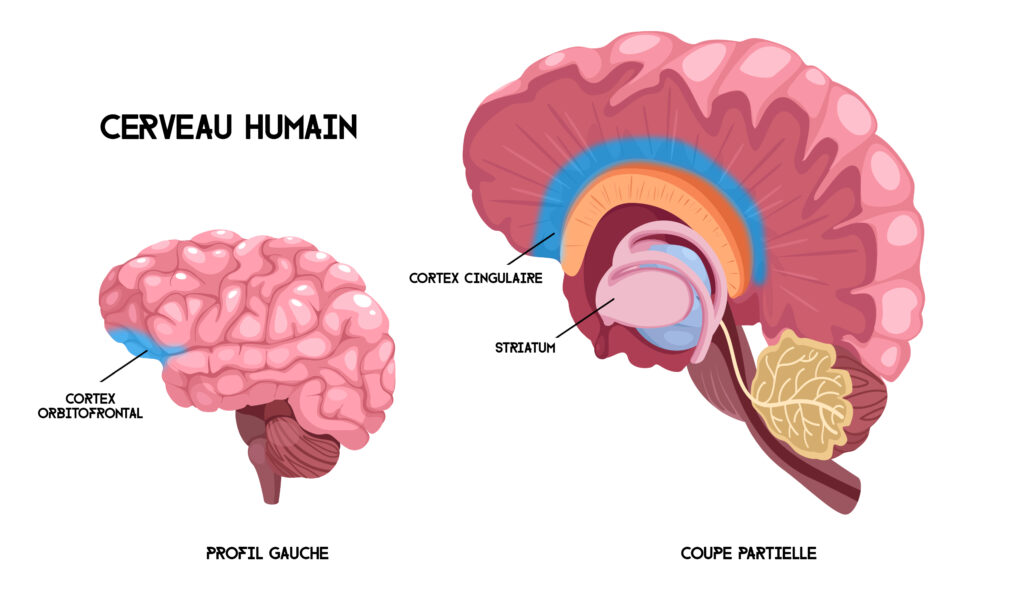

Pour y arriver, deux zones cérébrales s’activent de concert. Il s’agit du cortex orbitofrontal, situé juste sous le front, derrière les yeux, et d’une structure localisée plus en profondeur et au centre du cerveau, le striatum ventral. L’activation conjointe de ces deux régions constitue le « système d’évaluation » du cerveau : celui-ci examine les alternatives possibles de la décision à prendre et leur attribue une valeur en fonction de leurs conséquences positives ou négatives imaginables. Et ce, grâce aux informations qui affluent vers lui à tout instant.

Les zones-clés du cerveau activées lors du processus de prise de décisions. © Visée.A

« Les prises de décision dépendent du contexte qui prévaut au moment où elles sont faites, explique Emmanuel Procyk, chercheur en neurobiologie à l’Institut Cellule Souche et Cerveau (SBRI) de Lyon. Elles sont conditionnées par notre état interne, ainsi que par l’environnement dans lequel nous sommes immergés. »

Le cerveau : un objet prédictif

Prenons l’exemple du menu. Déjeunant au restaurant, vous hésitez sur le dessert. Allez-vous choisir l’éclair au chocolat ou bien la salade de fruits ? Le premier semble plus gourmand, le second est a priori meilleur pour la santé. Parmi les informations intégrées par le système d’évaluation cérébral, certaines auront trait aux expériences passées, stockées dans la mémoire : le goût développé au fil de la vie pour les deux types de dessert et l’attente que l’on peut en avoir. Des signaux périphériques, en provenance du corps, renseigneront sur la capacité de ce dernier à ingérer les aliments en question. Ici, il s’agit surtout des perceptions liées à l’état du système digestif. La position du dessert en fin de repas est importante : alors que beaucoup de mets salés ont été consommés jusque-là, la sensation de satiété pour le sucré n’a pas été atteinte. « On peut aussi imaginer une information liée au contexte du restaurant, précise Emmanuel Procyk. Si dans ce lieu, le chef est justement connu pour la qualité de ses éclairs. » Enfin, la présence de convives autour de la table n’est pas anodine. Le plaisir de partager la pâtisserie avec un ami pourrait constituer un argument de poids faisant pencher la balance du côté de l’éclair. Prendre des décisions requiert, en effet, l’éclairage de notre système émotionnel.

Le processus décisionnel demande un peu de temps. Si l’on n’a pas de problème spécifique à résoudre, « notre système d’évaluation a besoin de quelques secondes tout au plus pour agréger suffisamment d’informations et délibérer, commente le scientifique du SBRI. Cette délibération intervient lorsqu’une des notes associées à l’évaluation d’un choix dépasse une valeur seuil. » Imaginons le calcul de notre système d’évaluation. Grâce à lui, deux choix A et B obtiennent les notes (arbitraires) de 4 et 7. Ces notes pourront évoluer. Notre système d’évaluation a une valeur seuil – valeur limite -, qui est alors de 10. Ainsi, dès que A ou B obtient une note supérieure à 10, alors c’est ce choix-là qui est fait. À ce moment-là. Car on le saisit aisément : en tant que résultats de calcul associant de nombreux paramètres, les valeurs décisionnelles sont susceptibles de varier, ce qui permet à nos décisions d’évoluer. De la sorte, nous pouvons réviser nos jugements chaque fois que nous sommes confrontés aux conséquences de nos choix. Ou corriger nos actions lorsque nous désirons atteindre un but précis. Dans le cadre de la théorie de l’apprentissage par renforcement, la description du cerveau est essentielle. Réalisée par les neuroscientifiques, elle le représente comme un objet physique réalisant en permanence des prédictions sur le monde qui l’entoure.

Les animaux apprennent aussi de leurs erreurs

Après avoir opéré un choix, le cerveau est ainsi dans l’attente d’un résultat conforme à ce qui a été prédit. Souvent, tout va bien. Mais que se passe-t-il dans le cas contraire ? « Qu’elle soit positive ou négative, l’erreur de prédiction est codée par le système dopaminergique[1] qui, en association avec les régions cérébrales évoquées auparavant, procède aux corrections, note Emmanuel Procyk. Et génère de nouvelles prédictions. » Ainsi, le joueur de tennis peut-il améliorer son service grâce à l’entraînement. Lorsque dans les mêmes conditions de terrain, il contrôle son geste et le répète, chaque écart à l’objectif (par exemple, que la balle franchisse le filet et atteigne le coin opposé du fond de court adverse) délivre une information qui permet au cerveau de prendre de nouvelles décisions (modifier légèrement le geste), envoyer la commande du mouvement jusqu’à ce que celui-ci soit parfait.

L’apprentissage par essais-erreurs n’est pas propre à l’espèce humaine. Les animaux y recourent tout autant pour prendre une décision parfois synonyme de question de vie ou de mort dans le monde sauvage. L’étude de cette fonction cognitive chez les primates non humains, dont les structures cérébrales sont voisines des nôtres, est, ainsi, un axe de recherche privilégié du chercheur lyonnais. Dans une récente revue[2] d’articles, à laquelle lui et son équipe ont contribué, on apprend que les singes sont capables de recourir à des stratégies d’apprentissage très sophistiquées[3] s’ils doivent résoudre des problèmes complexes, c’est-à-dire lorsqu’ils font face à un nombre de choix possibles infini.

Des patients atteints du trouble de vérification

Dans la continuité de ces travaux sur les primates, un type de décision spécifique est exploré au SBRI : celui qui implique de vérifier l’état de l’environnement. On sait que l’accomplissement de ce type de tâche est perturbé chez les patients atteints du trouble de vérification, un cas particulier de trouble obsessionnel compulsif. Il se manifeste par la peur obsédante d’avoir commis une erreur ou d’avoir été inattentif. Il a des répercussions importantes sur le quotidien des personnes qui peuvent, par exemple, se lever plusieurs fois par nuit pour vérifier qu’une porte est fermée. Dans les locaux du SBRI, on observe comment les singes mettent en place ce processus de vérification en les entraînant à réaliser une tâche cognitive motivée par l’obtention d’une récompense. Dans l’un des projets de recherche mené par le laboratoire, les primates sont entraînés à réaliser une série de tests de mémoire. Leur motivation en cas de réussite : pour chacun des essais, un peu de jus de pomme. En outre, ils ont la possibilité d’obtenir un bonus de jus après un certain nombre de réussites. Pour savoir s’ils s’approchent du bonus sucré, les singes peuvent vérifier le nombre de tests restant à exécuter à l’aide d’une jauge. « Nous avons pu observer chez eux que l’étape de vérification activait une population de neurones appartenant au cortex cingulaire moyen[4], une sous-région du cortex frontal », commente Emmanuel Procyk. Pourrait-on réduire le trouble de vérification en modulant l’activité de ces neurones cingulaires ? C’est en tous les cas l’idée avec laquelle les travaux sont poursuivis au SBRI.

Notes

[1] Les neurones dopaminergiques permettent de développer la motivation et d’engendrer des comportements adaptés en fonction de l’état physiologique de l’individu face aux changements de l’environnement.

[2] Hunt, L. T., et al., Formalizing planning and information search in naturalistic decisionmaking, Nature Neurosciences, 24 (2024).

[3] Beneyton, K., Les animaux aussi apprennent de leurs erreurs, Cortex Mag (2021).

[4] Stoll, F. M., Fontanier, V., Procyk, E., Specific frontal neural dynamics contribute to decisions to check, Nature Communications, 7 (2016).

Décider, une question aussi de regrets

« Choisir, c’est renoncer ». Cette expression d’André Gide* évoque le dilemme qui s’offre à tous lorsque le fait d’arrêter une décision signifie laisser de côté les autres possibles. Et si on faisait le mauvais le choix ?

Éprouvé après coup, le regret nous en informe. « À la différence de la déception ressentie parce qu’un résultat se situe simplement en dessous de nos espérances, le regret est issu de la comparaison entre ce dernier et une meilleure alternative qu’on aurait pu choisir », explique Angela Sirigu, neuroscientifique à l’Institut des Sciences Cognitives Marc Jeannerod (ISC-MJ). Qui n’a jamais regretté d’avoir choisi la mauvaise file en attendant à la caisse d’un supermarché ?

Ce raisonnement dit « contrefactuel » est d’ailleurs l’un des mécanismes mis en œuvre lors de la phase prédécisionnelle, c’est-à-dire lorsque le cerveau attribue aux différentes options de décision une valeur subjective. Celles-ci sont évaluées aussi en fonction des regrets qu’elles peuvent engendrer. C’est ce qu’a montré la chercheuse lors de travaux pionniers réalisés il y a une vingtaine d’années. En ayant recours à un petit jeu d’argent conditionné par des prises de décision**, Angela Sirigu et son équipe ont observé que les gens favorisaient les choix leur permettant de minimiser, une fois ceux-ci faits, l’apparition de regrets éventuels causés par l’annonce d’un meilleur gain ou d’une moindre perte en cas de choix autre. Or, cette stratégie n’était pas observée chez des patients présentant une lésion du cortex orbitofrontal et que la connaissance d’un résultat pécuniaire plus favorable laissait indifférents. Grâce à la neuroimagerie, la scientifique a pu confirmer, ensuite, l’implication du cortex orbitofrontal, et de l’amygdale, dans l’anticipation des regrets lors de la prise de décision.

« Le regret est une émotion complexe parfaitement intégrée au processus décisionnel et qui permet à l’individu de se sentir responsable de ses choix, une capacité dont la société a besoin pour s’organiser, commente Angela Sirigu. Peut-être est-ce pour cela que tant de gens n’aiment pas choisir ? » Au sein de la communauté scientifique, certains chercheurs défendent l’idée que cette émotion existe aussi chez d’autres animaux, notamment chez la souris et les macaques. Rien de vraiment convaincant n’aurait été publié jusqu’à présent, pour la neuroscientifique, qui investigue encore la question, mais chez d’autres espèces.

Notes

* Gide, A., Les Nourritures terrestres (1897).

** Camille, N., et al., The involvement of the orbitofrontal cortex in the experience of regret, Science, 304 (2004).

POUR ALLER PLUS LOIN

- Les émotions ont leur raison que la raison ne peut ignorer, par Caroline Depecker, Pop’Sciences Mag #15, été 2025.