La matière a pour parents… des étoiles. La fusion nucléaire, qui a lieu en leur sein, a forgé une grande partie des éléments chimiques. Les supernovas ont fait le reste. Fascinant, le processus physique, à l’origine de ce qui nous constitue et nous entoure, est au cœur des recherches de l’Institut de physique des 2 infinis de Lyon et inspire le futur de la recherche nucléaire.

Par Caroline Depecker, journaliste

>> Version à feuilleter en ligne : cliquez ici

>> Ou téléchargez le pdf du Pop’Sciences Mag #16 :

« Poussières d’étoiles ». Ces mots, feu Hubert Reeves aimait à les employer pour exprimer le lien profond qui l’unissait au cosmos. L’astrophysicien et vulgarisateur scientifique en avait d’ailleurs fait le titre de l’un de ses best-seller, publié en 1984. Car c’est ce que nous sommes, des poussières d’étoiles. Chaque atome de notre corps, et plus largement de toute la matière qui nous environne, est relié, en effet, à la longue histoire de l’Univers et à ses instants initiaux. De quoi conférer à l’humanité une petite part d’immortalité, ou presque.

Remontons le fil du temps. D’après le modèle du big bang, il y a 13,8 milliards d’années, alors qu’il était extrêmement dense et chaud, et pas plus gros qu’une tête d’épingle, l’Univers entame brusquement sa dilatation. Après quelques minutes, d’une « soupe primordiale », émergent les premiers protons et neutrons : ces deux particules de petites masses[1] et de charges respectives, positive et nulle, constituent les briques fondamentales de la matière. Leurs assemblages, en proportions plus ou moins élevées, forment des noyaux positivement chargés. Lorsqu’ils sont entourés par un nombre d’électrons, chacun chargé négativement[2] , identique à celui des protons, cela donne un tout neutre : l’atome. Plus un noyau est riche en protons et neutrons, plus sa masse atomique est élevée. L’atome le plus connu, mais aussi le plus léger, est l’hydrogène avec son unique proton et son électron. Synthétisé en laboratoire en 2002, l’atome d’oganesson est le plus lourd : son noyau contient 118 protons et 176 neutrons.

Au cours de l’expansion de l’Univers, alors que la température baisse, de nouveaux éléments apparaissent, par étapes. Au bout d’une vingtaine de minutes, ce sont les noyaux de deutérium, d’hélium et de lithium[3] . Puis, quelques centaines de millions d’années plus tard, voilà les étoiles. Leur création résulte de la concentration de la matière (à l’état de gaz et de poussières) en immenses nuages : les nébuleuses. On peut voir les étoiles comme des fours cosmiques : si elles brillent, c’est que dans leur cœur, les noyaux légers d’hydrogène et d’hélium fusionnent en libérant de l’énergie. Les fusions successives donnent des noyaux plus lourds comme le carbone, l’azote ou l’oxygène, jusqu’au noyau de fer pour les plus grosses étoiles. C’est la nucléosynthèse stellaire. Quand les étoiles les plus massives meurent, après avoir épuisé leur combustible nucléaire, elles s’effondrent sur elles- mêmes puis explosent dans un phénomène dit de « supernova ». Elles libèrent alors dans l’univers les noyaux qu’elles ont fabriqués : certains d’entre eux capturent des neutrons émis lors de l’explosion pour former les noyaux naturels les plus lourds, comme ceux du plomb ou de l’uranium. On parle ici de nucléosynthèse explosive.

Des noyaux p énigmatiques

Notre existence terrestre est une bifurcation de ce récit. La Terre s’est formée il y a 4,5 milliards d’années : sous l’effet de la gravité, des grains de matière s’agglomèrent dans la nébuleuse solaire et donnent naissance à des planétésimaux. Ils entrent alors en collision et forment une protoplanète[4] . Résumé de façon rapide, la Terre primitive faite de matériaux en fusion (essentiellement métalliques et siliceux) connaît ensuite différents événements géologiques majeurs, lui donnant l’occasion de se transformer et de permettre l’émergence de la vie, il y a 500 millions d’années.

Voilà pour les grandes lignes. Dans cette genèse de la matière, il reste toutefois de nombreuses inconnues, sujettes à investigations passionnantes pour les scientifiques. C’est à l’une d’entre elles que s’est attelée Nathalie Millard-Pinard, chercheuse à l’Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon (IP2I) et enseignante en physique nucléaire à l’Université Claude Bernard Lyon 1. « J’étudie la formation d’atomes lourds et stables un peu particuliers : leurs noyaux comprennent un nombre de protons qui est inhabituellement élevé. Raison pour laquelle on les appelle « noyaux p », explique la chercheuse. Les modèles théoriques actuels, utilisés pour décrire la nucléosynthèse explosive, ne permettent pas d’expliquer leur abondance à l’échelle du système solaire. »

Lors d’une supernova, une onde de choc formidable emporte tout sur son passage. Le phénomène libère l’équivalent de 1030 bombes atomiques et dégage une lumière (pendant un bref laps de temps) équivalente à celle émise par l’ensemble de la galaxie où elle se produit. Ces conditions extrêmes en termes de chaleur et d’énergie, mais aussi de flux de particules émises, sont propices à la synthèse de noyaux riches en neutrons. L’hypothèse des travaux menés par la chercheuse est la suivante : à peine nés, ces nouveaux noyaux subissent plusieurs réactions de désintégrations et de capture de protons qui mènent à la formation des noyaux p. Et d’après les calculs théoriques, différents scénarios de réaction sont possibles.

Matière, énergie, environnement : tout est lié

Pour étayer cette idée, en 2024, la scientifique et son équipe ont procédé à une expérimentation de physique nucléaire sur la plateforme de recherche ALTO du laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie (IJCLab) situé à Orsay. Dans le dispositif expérimental, une cible de l’ordre du centimètre de diamètre recouverte d’un dépôt de samarium (Sm) 148, de quelques millièmes de millimètres d’épaisseur, est bombardée par un faisceau de particules alpha (des noyaux d’hélium) accélérées à très grande vitesse. Certaines de ces particules alpha sont diffusées sur les noyaux de la cible de Sm. Avec 62 protons et 86 neutrons, « le samarium 148 est l’un des noyaux p que nous étudions, commente Nathalie Millard-Pinard. Enregistrée par les détecteurs, l’énergie des particules diffusées nous permettra de valider certaines réactions nucléaires imaginées pour sa production, et de calculer de nouveaux paramètres physiques », enrichissant les modèles théoriques.

À l’exception des gaz rares comme l’hélium des ballons de baudruche ou le néon des enseignes lumineuses, la matière de notre quotidien ne se présente quasiment jamais sous la forme d’atomes d’une seule nature. Sa composition résulte de l’affinité des atomes les uns avec les autres qui se combinent entre eux grâce à des liaisons chimiques. De leurs mariages et séparations naissent nos produits de consommation. Ces enchaînements de transformations, chimiques et physiques, ont un coût : environnemental et énergétique. L’utilisation de la matière par l’homme est ainsi indissociable du sujet de l’énergie.

L’énergie. Voilà l’un des enjeux géopolitiques majeurs de notre siècle. L’objet d’une crise mondiale au début de l’invasion de l’Ukraine, en 2022. Bien que derrière nous maintenant, la menace plane toujours car les besoins planétaires sont encore assouvis aujourd’hui, aux deux-tiers, par les énergies fossiles. Évaluée par l’Agence internationale de l’énergie, l’augmentation d’énergie primaire[5] est, depuis dix ans, de l’ordre de 2 % par an. Alors, pour limiter le réchauffement climatique et économiser les ressources, les États comptent sur l’essor des énergies renouvelables et le développement de l’énergie nucléaire.

Une fusion nucléaire pour 2100

Avec un espoir, l’avènement de la fusion thermonucléaire[6] , celle-là même qui est à l’œuvre au cœur des étoiles. « Enfin ? », pourrait-on souffler. Car reproduire la fusion sur Terre, c’est un rêve de physiciens depuis les années 1950. Qu’en est-il à ce jour ? Toujours désireuse d’être à l‘avant-garde, « la Chine prévoit l’exploitation d’un démonstrateur industriel de fusion nucléaire vers 2060, livre Nathalie Millard-Pinard. Mais un déploiement de cette technologie à l’horizon 2100 serait plus réaliste. » C’est sans doute l’objectif des Européens qui travaillent sur leur propre démonstrateur, baptisé « Demo ».

Dans le cas de la fusion contrôlée, il est question de fusionner des variants de l’hydrogène (des isotopes), le deutérium et le tritium, pour former des atomes d’hélium et des neutrons dont on capte l’énergie. Pour cela, on crée un plasma, c’est-à-dire un état de la matière où les noyaux et les électrons se déplacent librement, moyennant toutefois une température de 150 millions de degrés Celsius. Dans ces conditions dantesques, le métal constitutif des futurs réacteurs, du tungstène, est mis à rude épreuve. « Pour en augmenter la résistance, une solution est de le recouvrir d’une céramique faite en carbure de silicium, commente Nathalie Millard-Pinard. Ce qui permet aussi de limiter les pertes en tritium liées à la diffusion de ce type de noyaux dans le matériau. » Dans le cadre des activités de recherche du groupe Mirra[7] de l’IP2I, la spécialiste a mené des travaux permettant de qualifier la tenue du carbure de silicium dans un environnement similaire à celui de la fusion deutérium-tritium : mitraillé par l’hélium libéré par la réaction, le matériau a tendance à former des cloques et à s’oxyder.

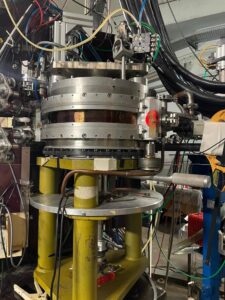

Des cibles recouvertes d’un dépôt de samarium sont disposées sur ce porte cible. Celui-ci est, ensuite, placé dans la chambre à réaction pour être bombardé par un faisceau de particules alpha.

Le chambre à réaction

de la salle SPLIT POLE

à l’IJCLab au sein de

laquelle sont réalisées

les expérimentations

sur le samarium

En attendant que ces conclusions soient appliquées aux réacteurs du futur, il s’agira d’accueillir auparavant les enseignements de l’installation de recherche ITER. Basé à Cadarache (Bouches-du-Rhône), le réacteur thermonucléaire expérimental associé au projet, et qui rassemble 35 nations déterminées à montrer la faisabilité technologique de la fusion, est encore en construction. Il a pris du retard : le premier plasma, initialement prévu en 2025, ne verra pas le jour avant 2033. Pour une production d’énergie à plein régime, la nouvelle échéance est 2036. L’aventure tiendra-t-elle ses promesses ? Pourra-t-on entretenir une réaction de fusion, et récupérer dix fois plus d’énergie que celle qu’il aura fallu injecter ? Avec à la clef, la possibilité de disposer d’une ressource énergétique assurée pendant au moins un millénaire[8]. Rendez-vous aux prochaines années.

Notes

[1] Les masses d’un proton ou d’un neutron sont sensiblement les mêmes : 1,7 × 10-27 kg. La masse d’un électron (9,1 x 10-31 kg) est 1000 fois plus petite.

[2] Au sein du noyau, les protons, tous chargés positivement, se repoussent fortement. Plus il y a de protons, plus le nombre de neutrons est élevé pour contrebalancer cette répulsion et apporter de la cohésion au noyau grâce à l’interaction nucléaire forte. Pour les atomes lourds, on compte souvent 1,5 fois plus de neutrons que de protons.

[3] Le noyau de deutérium comprend 1 proton + 1 neutron, celui d’hélium 2 protons + 2 neutrons et le lithium 3 protons + 3 neutrons.

[4] Planète en cours de formation.

[5] D’après l’INSEE, l’énergie primaire est l’ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés.

[6] À ne pas confondre avec la fission nucléaire (celle utilisée dans nos centrales actuelles), où un noyau lourd se divise en libérant de l’énergie.

[7] Mirra pour « Matériaux sous IRRAdiation ».

[8] Le lithium constituerait le matériau de base permettant de créer le tritium nécessaire à la fusion. On estime que les réserves de lithium présent dans la croûte terrestre permettraient l’exploitation de centrales pendant plus de 1 000 ans. Le deutérium peut être obtenu à partir de l’eau, et est donc quasi inépuisable.

POUR ALLER PLUS LOIN

- Notre mode de consommation affecte la Terre, par Caroline Depecker, Pop’Sciences Mag #16, novembre 2025.