Distributions de bonbons, « Chief happiness officer », team-buildings, tables de ping-pong dans la salle de pause… La nouvelle injonction du bonheur au travail fait des émules et pose la question de la marchandisation des émotions par les entreprises.

Par Charlène Besacier

Édition 2022

![]() Téléchargez le magazine en .pdf

Téléchargez le magazine en .pdf

Effet de mode ou de communication, de nombreuses entreprises jouent le jeu du bien-être et investissent pour le bonheur de leurs salariés. Elles réorganisent leurs stratégies managériales, créent de nouvelles procédures, pour répondre à l’essor du télétravail et s’adapter aux nouvelles façons de travailler des générations Y et Z. Malgré ces investissements, certaines professions restent largement éloignées du « bonheur au travail », en particulier dans le domaine de la restauration, de l’événementiel, des ressources humaines et dans le milieu hospitalier. Une étude publiée par Malakoff Humanis en 2021 démontre ainsi qu’un salarié sur dix évalue négativement sa santé mentale.

Dans quelle mesure le travail peut-il alors participer à notre épanouissement ? Comment s’opère le développement du bonheur dans l’entreprise et quels mécanismes sont convoqués ? Si la place des émotions a longtemps été un sujet tabou au travail, elles ne s’arrêtent plus à la porte du bureau et constituent désormais un nouvel atout pour les managers qui nous veulent du bien… Vraiment ?

Perdre sa vie à la gagner : un long cheminement vers le bien-être

Les évolutions des conditions de travail au cours de l’histoire témoignent d’un long et lent cheminement sociétal, depuis les labeurs antiques, l’esclavage, jusqu’à l’apparition du premier code du travail en 1910. Aux 17e et 18e siècles, avec l’avènement du capitalisme industriel et le développement des fabriques, la condition des salariés est particulièrement dramatique. La journée de travail varie entre 13 à 15 heures sans aucun jour chômé. Les enfants, dès l’âge de 4 ou 5 ans sont utilisés dans les usines textiles en raison de leur agilité et de leur petite taille. Cette situation a ému quelques écrivains tels Victor Hugo (« Melancholia », Les Contemplations, 1856), ou Charles Dickens (Oliver Twist ou Le Voyage de l’enfant de la paroisse, 1837) et alerte peu à peu les responsables politiques. Avec l’Assommoir (1876) et Germinal (1885), Émile Zola dénonce ensuite les effets négatifs de l’industrialisation (accidents, usure, mortalité).

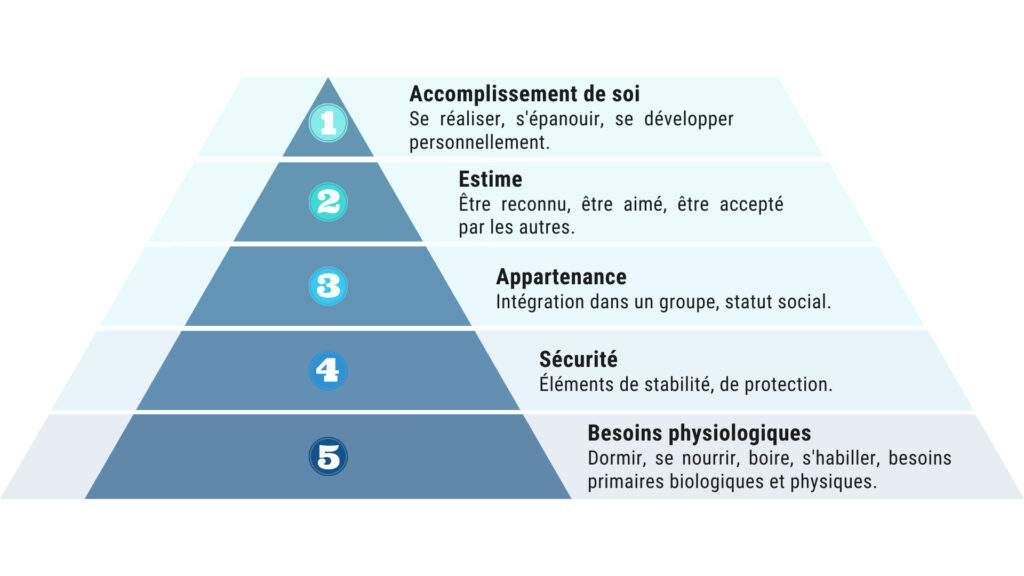

Nous sommes encore loin des problématiques de bien-être à cette période, mais la législation va peu à peu s’emparer de la question des conditions de travail. Depuis, au fur et à mesure de son institutionnalisation, le travail est devenu bien plus qu’une simple façon de gagner sa vie. Un emploi est aussi une identité, il confère une fonction sociale à l’individu comme l’a théorisé Abraham Maslow dans les années 1940, au travers de sa fameuse pyramide (voir ci-dessous). Elle repose sur un principe de hiérarchisation des besoins : la priorité est donnée aux besoins qui forment la base avant de pouvoir se concentrer sur les suivants, d’où l’illustration en forme de pyramide.

Pyramide des besoins, d’après Abraham Maslow. © Pop’Sciences Université de Lyon

Cette hiérarchisation des besoins permet de comprendre pourquoi le travail a autant d’impact sur notre santé mentale, et donne des clés aux dirigeants pour motiver et permettre l’épanouissement des collaborateurs. Travailler répond à un besoin primaire de permettre notre subsistance, et ce grâce à un salaire pour se nourrir, se loger, se vêtir. Il répond par ailleurs à nos besoins sociaux et objectifs personnels de dépassement de soi. Il suscite donc une motivation intrinsèque qui dépasse les aspects financiers.

Le travail, théâtre de nos émotions ou émotions au théâtre ?

Les sciences sociales commencent à s’intéresser aux émotions dans le cadre professionnel dans les années 1980. Dans The Managed Heart (1983), Arlie R. Hochschild développe le concept de « travail émotionnel » pour décrire comment les individus gèrent leurs émotions, dans la vie quotidienne et dans le travail, afin de les mettre en adéquation avec les attentes sociales. L’essai traduit par Salomé Fournet-Fayas et Cécile Thomé en 2017 (Le prix des sentiments, La Découverte) évoque deux typologies d’émotions. Dans la sphère privée (emotion work), cela se traduit par l’affichage d’une conformité émotionnelle, comme le fait d’être triste à un enterrement ou d’exprimer de l’amour pour ses enfants. Cela va plus loin au travail où on retrouve ce « travail émotionnel » à la différence qu’il s’effectue en échange d’une rémunération (emotional labor).

La sociologue observe ainsi que dans certaines professions, les émotions doivent être mimées par les salariés. Les métiers de l’accueil et du commerce sont particulièrement concernés par ce masque émotionnel qui doit être porté en permanence. Elle a notamment enquêté sur les hôtesses de l’air qui doivent être souriantes, ou répriment leurs inquiétudes pour obtenir le bien-être des passagers. L’affichage d’un sourire mécanique peut forcer à ressentir certaines émotions qui ne sont pas naturelles, « c’est une source de souffrance invisible et une forme d’aliénation », alerte Julien Barrier, maître de conférences en sociologie à l’École Normale Supérieure de Lyon. On provoque des émotions artificielles qui contrarient notre intériorité : l’individu est alors étranger à lui-même et vit une « dissonance émotive », soit la tension induite par l’écart entre l’affichage d’une émotion adéquate et le fait de l’éprouver réellement qui impose à celles et ceux qui la subissent de s’obliger à devenir sincères.

Arlie R. Hochschild montre que les personnes dont le statut social est moins élevé doivent, plus que les autres, souscrire aux attentes en termes d’émotions affichées (sourires encourageants, écoute attentive, etc). On en vient alors à considérer ces postures émotionnelles comme naturelles. La chercheuse démontre par ailleurs que ce déterminisme est genré, tant les femmes sont enfermées dans des aptitudes associées à la gentillesse, au souci de l’autre et à la disponibilité. Elles sont alors considérées comme les « gestionnaires de l’émotion », selon les termes de Arlie R. Hochschild, c’est-à-dire que l’on attend d’elles qu’elles prennent en charge et assurent le bien- être émotionnel des membres de leur famille comme des personnes qu’elles côtoient professionnellement. Elles occupent majoritairement les emplois du soin, du care, où leurs sentiments sont mis au service des autres. Certains domaines leurs sont donc réservés, leur offrant des opportunités d’emploi, sans toutefois remettre en cause les hiérarchies professionnelles existantes.

Le management s’appuie de plus sur des outils de mesure de la performance, mais on utilise aussi des ressorts affectifs pour réguler le travail.

Depuis le début des années 2000, la nouvelle injonction du bonheur au travail tente d’échapper à ces pièges émotionnels, en partant du principe que des salariés heureux seront d’autant plus productifs. Les entreprises ont par conséquent développé de nouvelles techniques managériales visant à « faire le bonheur des employés ». Elles prônent une meilleure qualité de vie au travail, à grand renfort de création de poste comme les happiness managers, en organisant des événements destinés à créer de la cohésion d’équipe (team building) ou encore par la mise à disposition de bureaux insolites : babyfoot, hamac, canapé dans les espaces de pause.

« Le management s’appuie de plus sur des outils de mesure de la performance, mais on utilise aussi des ressorts affectifs pour réguler le travail », souligne Julien Barrier. Il y a donc une diversion dans ce nouveau management et une forme d’intrusion qui consiste à laisser penser que bonheur, affaire privée, est un sujet légitime pour les entreprises. Or, cette prise de contrôle sur le bonheur du salarié peut s’avérer risquée, sinon infantilisante.

En faisant appel aux émotions, on favorise l’attachement et le management par la culture d’entreprise, ce qui crée des salariés surinvestis et plus sujets au burn out. Par ailleurs, la promesse affichée du bonheur au travail par les managers culpabilise le salarié malheureux, et évacue au second rang les enjeux de conditions de travail, de reconnaissance et de rémunération.

La valorisation des émotions au cœur de l’entreprise se traduit également par la mise en place d’accompagnements en coaching ou de développement personnel pour ces salariés en détresse (burn out, etc). Ces solutions individuelles sous-tendent l’idée que les difficultés s’expliquent par la défaillance de l’individu, et déresponsabilisent ainsi les tensions structurelles de l’entreprise dédouanée de toute remise en question. Les émotions sont convoquées aujourd’hui pour participer à notre bonheur mais représentent un terrain glissant pour les dirigeants et les collaborateurs en abolissant la frontière entre vie privée et vie professionnelle et en détournant le débat sur les éléments qui rendent réellement heureux les salariés.

Entre aliénation et bullshit jobs… la difficile satisfaction au travail

Le travail dans les représentations anciennes a longtemps été vu comme une aliénation, illustrée par Charlie Chaplin dans les Temps Modernes. Loin du bien-être artificiel orchestré par un happiness manager, le salarié peut se montrer satisfait de son emploi, le bonheur étant alors la conséquence d’un travail qui a du sens. La qualité du travail relève alors des relations sociales, du contenu du travail en tant que tel, des opportunités de promotion, du revenu, de la sécurité de l’emploi, ou encore de l’adéquation avec les préférences horaires des salariés.

« L’autonomie est une des sources d’accomplissement dans le travail, précise Julien Barrier. Les emplois dans lesquels les individus sont noyés sous les procédures peuvent engendrer de la souffrance et du désengagement ». Plus délétère, les salariés pris par un flux qu’ils ne contrôlent pas, comme les ouvriers de production, ou les opérateurs des plateformes d’appels, sont l’exemple de tâches qui ne laissent que peu de place au sentiment d’accomplissement. Réfléchissant aux conséquences de la révolution industrielle sur le sort des travailleurs en usine, Karl Marx observait déjà dans Le Capital, que le « machinisme » rend le travail industriel aliénant : « l’ouvrier est asservi et dépossédé du produit de son travail (car) dans la manufacture et le métier, l’ouvrier se sert de son outil ; dans la fabrique il sert la machine ». (Marx K., Le Capital, livre I, 1867-1873).

Pourtant, cette possibilité de contrôler et maitriser la finalité de son travail est un facteur de valorisation très important. Différents sociologues et psychologues du travail ont montré que, même dans les situations les plus tayloriennes (comme le travail à la chaîne), les travailleurs continuent à exercer des formes d’autonomie par l’intermédiaire d’une appropriation personnelle de la tâche et d’une appropriation collective de l’organisation du travail. Cela passe par une personnalisation de l’espace de travail (décoration), la mise en place d’astuces, ou une réorganisation des activités par le salarié pour valoriser la partie la plus intéressante de son travail.

Le travail n’a pas qu’une valeur instrumentale mais revêt une valeur expressive.

Estelle Bonnet, sociologue au Centre Max Weber et enseignante à l’Université Lumière Lyon 2, a notamment travaillé sur le concours des Meilleurs Apprentis de France pour tenter de comprendre ce qui favorise l’excellence et l’engagement au travail. Il en ressort que dans les métiers de l’artisanat et plus globalement les métiers du « faire », on observe un certain nombre de facteurs qui favorisent l’implication des jeunes dans leur apprentissage d’un métier : un environnement de travail motivant constitué par des maîtres d’apprentissage, des collectifs de travail qui contribuent à l’investissement et à l’émulation, un formateur passionné qui encadre et qui accorde sa confiance, une transmission de gestes et de savoir-faire qui s’associe à un sentiment d’utilité dans le travail et de sens donné à l’activité, etc. En 2018, dans « Formation emploi », la sociologue soulevait que les métiers qui relèvent davantage d’un processus de production, de transformation, d’intervention sur la matière (cuisiniers, plombiers, coiffeurs, électriciens…) offraient un rapport positif au travail et à l’emploi. « Le travail n’a pas qu’une valeur instrumentale mais revêt une valeur expressive », souligne Estelle Bonnet. « Faire un métier qui a du sens et contribue à l’engagement est un élément central ». C’est d’ailleurs cette volonté de contribuer à une mission d’intérêt général qui permet de retenir les salariés dans certains domaines pourtant mal rémunérés et aux conditions de travail difficiles, tels que les travailleurs sociaux ou les soignants. À l’inverse, David Graeber, anthropologue et professeur de la London School of Economics démontrait dans son essai Bullshit Jobs que la perte de sens au travail, y compris sur des postes élevés et bien rémunérés détournaient les individus de leur emploi. Les salariés souffrent alors d’un manque de sens, couplé à un sentiment d’inutilité sociale, qu’aucune machine à smoothie ne semble pouvoir combler. C’est un facteur de mal-être invisible qui conduit dans le meilleur des cas à des démissions, ou malheureusement à des troubles de santé mentale : stress, perte de confiance en soi, dépression, etc.

Les neurosciences en renfort !

La sociabilisation s’impose comme la troisième clé du bonheur au travail et les neurosciences l’expliquent très bien.

Le travail se distingue des autres activités humaines, notamment par le fait qu’il est à la fois une contrainte, et un moyen de subsistance, d’émancipation et d’affirmation de soi. C’est surtout un puissant facteur d’intégration sociale, essentielle aux humains. Les neurosciences ont depuis longtemps prouvé notre caractère éminemment social et notre besoin d’altérité dont les bienfaits dépassent le simple réconfort moral. Martine Meunier, directrice de recherche au CNRS (équipe CRNL, Inserm, Lyon 1) en donne des exemples significatifs : « On a pu constater que les patients hospitalisés ont de meilleures récupérations et notamment une meilleure cicatrisation quand ils bénéficient d’un entourage et d’un tissu social riche ». Nous sommes par essence des êtres sociaux et l’attachement est un besoin physiologique, qu’il nous est possible de satisfaire par le travail : appartenance à un groupe et un environnement social, création ou enrichissement de relations personnelles avec ses collègues… Pour des tâches habituelles et bien apprises, une étude a pu démontrer en 2016 que nos performances s’amélioraient en présence d’un autre. Le travail en équipe est alors un facteur d’amélioration. Le groupe est source de dépassement de soi et le travail peut être le cadre d’un épanouissement professionnel grâce à ses collègues. On comprend alors que les effets néfastes de l’isolement lors des confinements successifs aient été pointés du doigt, et le télétravail puisse poser question quant au bien-être du salarié.

La présence virtuelle des salariés avec des contacts réguliers par téléphone et visioconférence donnent un sentiment de compagnie suffisant pour notre cerveau.

« L’important, c’est ce que l’on ressent », rassure Martine Meunier, « Le pouvoir du cerveau réside dans l’illusion : la présence humaine ou sa représentation suffisent pour se sentir bien. La présence virtuelle des salariés avec des contacts réguliers par téléphone et visioconférences donnent un sentiment de compagnie suffisant pour notre cerveau ». La présence physique ne serait alors pas impérative pour se sentir entouré, il suffit de croire qu’on l’est. Cette réalité bien connue des administrations et grandes enseignes expliquent l’humanisation progressives des interfaces de communication, et spécialement des robots sur les formulaires de contact, service après-vente ou tchat, qui améliorent la perception des usagers et créent un sentiment de sécurité face à une interface humanisée. La CPAM a ainsi mis en place un chabot sur son site nommé « amelibot » avec un pictogramme représentant un petit personnage rassurant pour l’internaute. Un télétravail encadré et non abusif n’apparait donc pas délétère à notre besoin de socialisation.

Finalement, un salarié n’est pas heureux au travail parce qu’on l’y contraint, mais bien parce qu’il comprend le sens de son activité et qu’il dispose de l’autonomie nécessaire pour la mener à bien. Pour redonner au bonheur la place qu’il mérite dans le travail, sommes-nous prêts à remiser la machine à smoothie au placard ?