Dans l’immensité océane, passé 100 mètres de profondeur, le froid et l’obscurité règnent en maîtres absolus. Les distances sont infinies. Comment communiquer dans ces conditions-là ? Le peuple des abysses, des créatures aux formes étranges défiant l’imaginaire, y parvient au moyen de la bioluminescence : pour se nourrir, repousser un prédateur ou se reproduire. Au large de Toulon, des chercheurs passionnés déploient dans les grands fonds des équipements sophistiqués afin d’observer comment les organismes qui y vivent entrent en relation les uns avec les autres.

Par Caroline Depecker

![]() > Téléchargez le magazine en .pdf

> Téléchargez le magazine en .pdf

> Exemplaire papier sur commande (envoi gratuit par la poste)

« Au sein du monde océanique, loin d’être une exception, la bioluminescence est une stratégie largement répandue, explique Séverine Martini, spécialiste de ce sujet à l’Institut Méditerranéen d’Océanologie de Marseille (MIO). On a pu voir en effet qu’entre 100 et 4000 mètres de profondeur, près de 75% des espèces de pleine eau de plus d’un centimètre[1] émettent leur propre lumière ». Ce chiffre avoisine 40% s’il s’agit d’organismes vivant sur le fond marin[2]. « La bioluminescence est vraisemblablement un moyen de communication très efficace ». L’océanologue dispose depuis peu d’un nouvel outil de travail : une caméra très sensible à la bioluminescence. Celle-ci équipe « BathyBot », un robot benthique (adapté aux grandes profondeurs) qui, début d’année prochaine, explorera par 2500 mètres de fond les environs d’ORCA. Derrière cet acronyme se cache un important détecteur de neutrinos déployé depuis 2017 au large de Toulon par le Centre de physique des particules de Marseille et appartenant à l’observatoire KM3Net. Biologie marine et physique des particules sont à priori deux champs disciplinaires disjoints. Pas dans le cas présent.

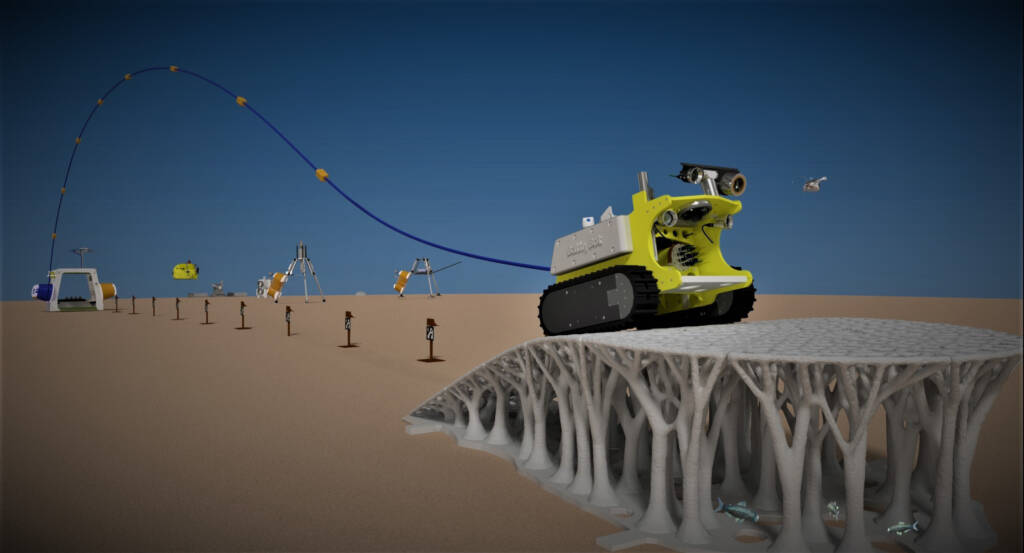

Bathybot, le robot sous-marin.

Équipé d’une caméra ultrasensible et déployé en Méditerranée en 2021, le robot chenillé surveillera l’activité bioluminescente des grands fonds. Il filmera entre autres la vie sur « Bathyreef », un récif artificiel dont la silhouette en forme de rampe, dentellée, a été conçue afin qu’un maximum d’espèces puissent la coloniser. © Crédits CNRS DT-INSU

Entre particules cosmiques et organismes marins : une cacophonie lumineuse

Produits un peu partout dans le cosmos, au sein notamment des étoiles comme notre Soleil, les neutrinos sont des particules presque insaisissables, car interagissant extrêmement peu avec la matière. Lorsqu’ils traversent notre planète, certains d’entre eux laissent pour trace de leur passage dans la mer un cône de lumière bleutée : c’est ce que cherchent à détecter les capteurs optiques d’ORCA. « Malheureusement pour les physiciens, la longueur d’onde de ce bleu, autour de 490 nm, correspond à la lumière émise par les organismes bioluminescents, commente la chercheuse du MIO. Un problème qui est apparu lors de la mise en route d’Antares », un détecteur voisin d’ORCA, et qui l’a précédé. Ce premier s’est révélé être, contre toute attente, un observatoire privilégié pour étudier la bioluminescence.

Petit retour en arrière. 2008, Antares est pleinement opérationnel. Immergé par 2400 mètres de fond à 10 milles nautiques (18,5 km) au sud de l’île de Porquerolles, il possède 900 capteurs optiques sensibles au bleu, répartis sur 12 lignes de 400 mètres de long. Le détecteur est relié par un câble électro-optique à l’institut Michel Pacha de la Seyne-sur-Mer, une station de biologie marine rattachée à l’Université de Lyon dès sa fondation en 1890 ; ses données transitent via l’institut jusqu’au Centre de Calcul de l’In2p3* à Villeurbanne, où elles sont stockées. « Les scientifiques exploitant les données d’Antares faisaient face à un bruit de fond trop élevé sur certaines périodes, les photomultiplicateurs chargés de reconstruire les cônes de lumière se déclenchaient en même temps, rendant les signaux alors difficiles à exploiter, raconte Rémi Barbier, maître de conférence à l’Université Claude Bernard Lyon 1. L’hypothèse que la bioluminescence des grands fonds soit responsable de cette cacophonie de signaux a été posée et on m’a demandé d’imaginer une caméra pour observer ce qui se passait. »

À lire : Petite histoire de la bioluminescence

D’énigmatiques flashs lumineux

Spécialiste des imageurs sensibles aux photons uniques, en poste alors à l’Institut de physique nucléaire de Lyon (IPNL, baptisé aujourd’hui Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon – Ip2I), Rémi Barbier s’inspire d’une technologie utilisée pour la vision nocturne et conçoit avec son équipe la caméra LuSEApher[3] : un prototype muni d’un capteur sensible à la longueur d’onde de 480 nm et capable de produire un cliché de chaque particule de lumière détectée. « Un signal de 10 photons bioluminescents suffisait à ce que cette caméra se déclenche automatiquement et enregistre une image », détaille le physicien. Une véritable performance technologique. Immergée sur Antares entre novembre 2010 et mars 2012, LuSEApher a enregistré plus d’une cinquantaine de films : pas de photo de méduse ou d’autre organisme posant patiemment devant l’objectif, mais… des halos de photons émis spontanément et dont la source bouge très vite par rapport au courant. Certains adoptent parfois de brusques changements de direction, preuve qu’ils sont produits par autre chose que du plancton ! « Ce travail nous a permis, outre de confirmer la présence de micro et macroorganismes bioluminescents autour du détecteur, de déterminer la signature lumineuse de certains d’entre eux, c’est-à-dire la façon avec laquelle leur lumière décroît avec le temps, complète le chercheur. Un catalogue a ainsi été progressivement constitué. »

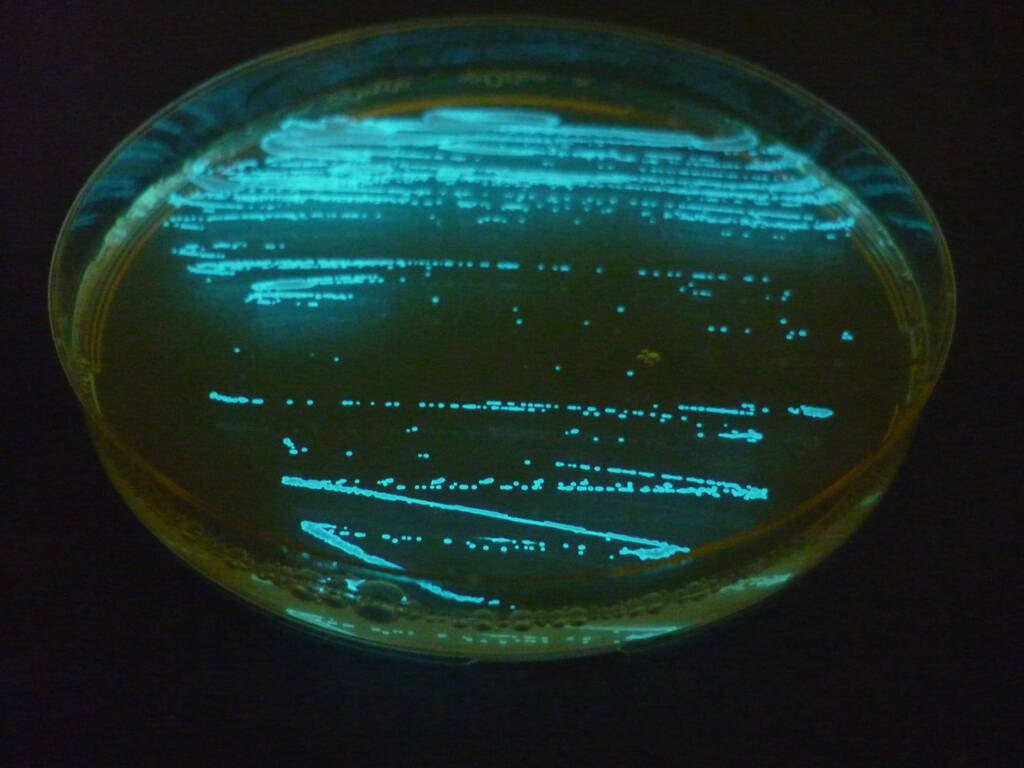

Photobacterium phosphoreum ANT-2200 vue dans le noir avec émission de bioluminescence.

Évoluant librement en pleine eau ou présente dans les organes lumineux de certains poissons, les bactéries Photobacterium phosphoreum émettent une lumière bleu-vert semblable aux résidus solaires perceptibles dans les profondeurs où elles vivent. Les bactéries ne peuvent moduler leur émission lumineuse : le poisson en diminue l’intensité grâce à des cellules pigmentées noires.

© Crédits Séverine Martini

Le bruit de fond lumineux d’Antares, calculé en kilohertz (kHz), a été riche d’autres enseignements. En 2009, puis en 2010, ce dernier, généralement compris entre 40 et 100 kHz, passe soudainement à 9000 kHz. Chaque pic de bioluminescence coïncide avec une augmentation de la température de l’eau et de la salinité sur le site. « Cette croissance brutale de la lumière abyssale avait lieu au printemps. Nous en avons trouvé l’explication : le renouvellement des eaux profondes dans le golfe du Lion », note Sévérine Martini[4]. Lors d’hivers particulièrement venteux et froids, le cas pour ces années-là, la température des eaux superficielles au large de Perpignan chute tandis que la salinité augmente du fait de l’évaporation. Résultat : ces masses d’eau deviennent plus lourdes que celles qui les soutiennent et coulent. Or, ces eaux superficielles sont riches en oxygène, carbone et divers nutriments. En s’enfonçant, elles apportent aux eaux profondes des ressources permettant à l’activité biologique de s’intensifier et, en premier lieu, aux plus petits organismes bioluminescents de proliférer : les bactéries.

Attirer ses prédateurs … pour mieux subsister

Prélevée à 2200 mètres de profondeur aux environs du détecteur, puis isolée, l’une de ces bactéries a fait l’objet d’investigations plus poussées par l’océanologue marseillaise. Son objectif : identifier comment les contraintes environnementales agissent sur le développement de la bactérie et plus particulièrement sur ses capacités à émettre de la lumière. Pour Vincent Grossi, géochimiste au Laboratoire de géologie de Lyon (LGL-TPE)** qui a participé à l’étude[5], Photobacterium phosphoreum ANT-2200 est une bactérie parfaitement adaptée à son milieu et à la puissante pression de l’eau qui réside à 1000 mètres de profondeur, forte d’environ 10 mégapascal (MPa), soit cent fois la pression atmosphérique. « Elle est aussi capable d’ajuster la composition chimique de sa membrane cellulaire afin de se développer sous des pressions encore plus élevées, comme celle du site d’Antares qui avoisine 20 MPa », explique le spécialiste des microorganismes extrêmophiles. « De plus, l’étude a montré que sa bioluminescence croît avec la pression : elle est plus forte à 2200 mètres de profondeur qu’en surface. »

Cette dernière observation est un indicateur quant à la fonction probable remplie par la bioluminescence chez ANT-2200 : en émettant de la lumière, les bactéries attirent plus facilement les prédateurs. « Ce qui leur est avantageux, commente Séverine Martini. Elles trouvent au sein des poissons ou de tout autre organisme supérieur dans la chaîne alimentaire, des ressources nutritives et une température plus favorables à leur prolifération qu’en pleine eau ». Rejetées dans les pelotes fécales, elles continuent à se développer au gré des courants pour être de nouveau consommées et dispersées par un autre prédateur. Ou bien, accrochées à la matière organique, finissent par tomber sur le plancher océanique et contribuent à la séquestration du carbone à l’échelle planétaire.

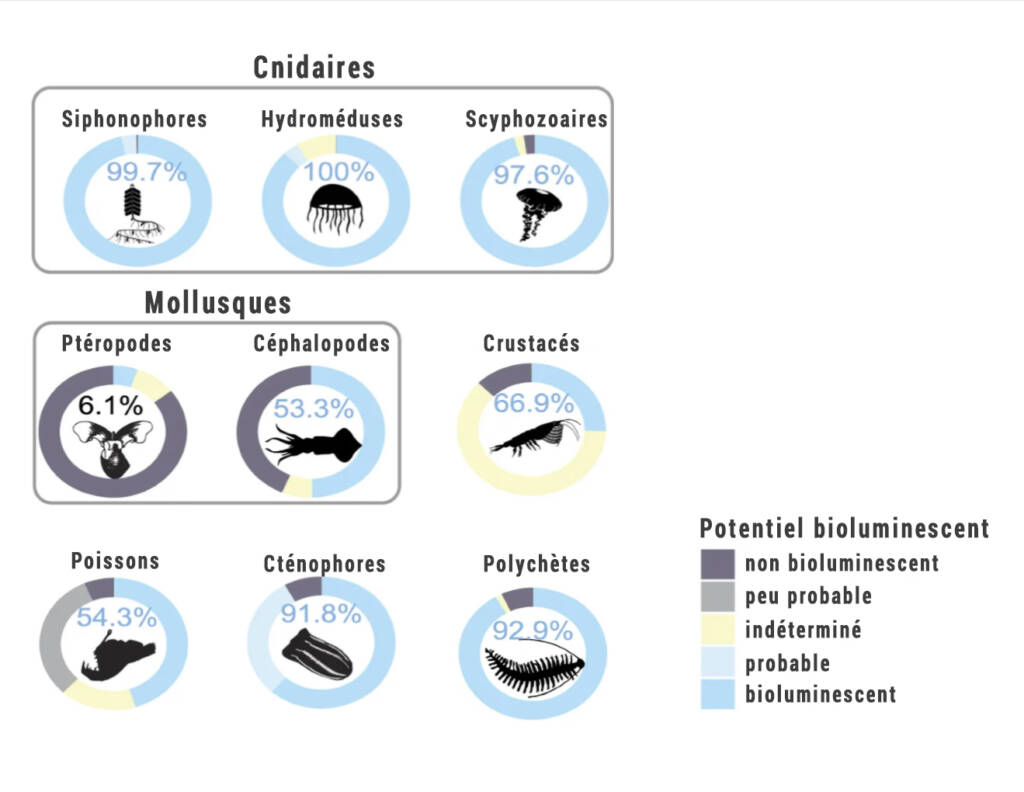

Quantification de la bioluminescence chez les animaux marins. La large proportion d’espèces animales capables d’émettre de la lumière, depuis la surface jusqu’en mer profonde, montre que la bioluminescence constitue un trait biologique essentiel pour le fonctionnement des écosystèmes. DR

Depuis 2013, les pics lumineux sont rares: quand ils ont eu lieu, les mouvements de convection des eaux ne sont pas descendus aussi profondément, faute d’hivers assez rigoureux. Alors que la bioluminescence constitue un bon indicateur de l’activité biologique des grands fonds, l’impact possible du réchauffement climatique sur celle-ci se pose. D’autres interrogations restent aussi en suspens. Ces pics de bioluminescence sont-ils majoritairement dus à l’explosion de populations bactériennes sur le site d’observation ? Ou à l’arrivée d’organismes provenant de la surface et amenés par les masses d’eau ? Pour quelle part les macroorganismes, attirés par des ressources nutritives nouvelles, contribuent-ils à ce foisonnement de lumière ?

Constituer un catalogue d’images

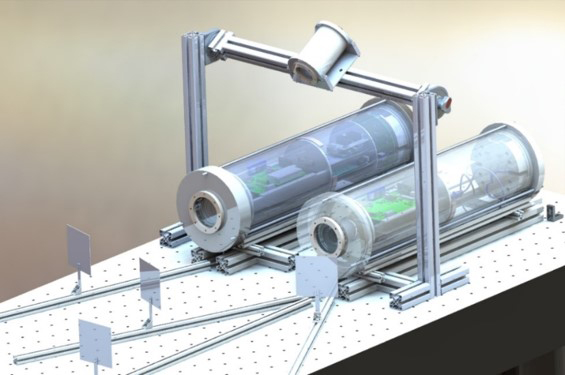

« C’est pour répondre à ces questions laissées en suspens que la caméra de BathyBot nous est utile », reprend l’océanologue. Relié par un câble de 50 mètres à une boîte de jonction posée non loin des lignes d’ORCA, elle-même connectée à la terre, le robot est opérable depuis la surface. Il se verra assigner progressivement des trajectoires régulières, ainsi qu’une prise d’images automatisée. Celles-ci permettront de dresser un inventaire des espèces émettant de la lumière. Elles seront complétées par d’autres prises de vues acquises par un système fixe de deux caméras en stéréo appelé « Biocam ». Celui-ci a été développé par l’équipe de Rémi Barbier. Fruit du retour d’expérience de LuSEApher, la Biocam est capable de reconstruire des images tridimensionnelles des organismes observés afin d’en connaître la taille, lacune essentielle de LuSEApher. Elle ne peut se déclencher automatiquement en cas de bioluminescence, mais dispose d’un système d’éclairage à base de LEDs qui peut être modulé en fréquence et intensité. « En jouant sur la longueur d’onde de l’éclairage et en lui imprimant des impulsions différentes, nous espérons attirer des espèces bioluminescentes dont nous enregistrerons la réponse à cette stimulation lumineuse », précise le physicien.

La Biocam est capable de reconstruire des images tridimensionnelles des organismes observés. © Crédits Rémi Barbier

À la clef de cette banque d’images acquises par BathyBot et par la Biocam, un espoir : celui d’identifier enfin les responsables des cinétiques lumineuses enregistrées par le passé. Séverine Martini tempère : « Pour une signature donnée, il est peu probable que nous puissions lui associer une espèce particulière. Nous pourrons peut-être déterminer quel groupe d’organismes l’utilise. Il est plus vraisemblable, et ce sera un résultat très intéressant, que nous puissions lui attribuer une fonction précise. » À savoir si elle est liée à la recherche d’un partenaire, à la fuite d’un prédateur ou à un comportement alimentaire.

Bien que trahi par ses flashs lumineux, le peuple des abysses demeure encore largement à l’abri de nos regards. Il gardera sans doute encore longtemps sa part de mystère. Imaginons-le protégé par le noir ambiant des profondeurs.

Bibliographie :

- Joussen I. « La défense lumineuse de l’ostracode ». Sciences et Avenir, le 1er janvier 2017

- Fadel K. (2005) « La bioluminescence, une lumineuse invention de la nature ». Revue du Palais de la découverte n° 330, p. 36-44

- Nouvian C. (2006). « Abysses », Fayards, p.85-101.

Références :

[1] Martini S. and Haddock S.H.D. Quantification of bioluminescence from the surface to the deep sea demonstrates its predominance as an ecological trait, Scientific Reports 7 (2017).

[2] Martini S. Kuhnz L. Mallefet J. & Haddock S. Distribution and quantification of bioluminescence as an ecological trait in the deep sea benthos. Scientific Reports, Nature Publishing Group 2019.

* In2p3 : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (CNRS, Université Claude Bernard Lyon 1)

[3] A. Dominjon, M. Ageron, R. Barbier, M. Billault, J. Brunner, et al.. An ebCMOS camera system for marine bioluminescence observation: The LuSEApher prototype. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research (2012).

[4] Tamburini C, Canals M, Durrieu de Madron X, Houpert L, Lefèvre D, et al. (2013) Deep-Sea Bioluminescence Blooms after Dense Water Formation at the Ocean Surface. PLoS ONE 8(7): e67523.

** CNRS, ENS de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1

[5] Séverine Martini, Badr Al Ali, Marc Garel, David Nerini, Vincent Grossi, et al.. Effects of Hydrostatic Pressure on Growth and Luminescence of a Moderately-Piezophilic Luminous Bacteria Photobacterium phosphoreum ANT-2200. PLoS ONE, 2013, 8 (6), pp.e66580.

Petite histoire de la bioluminescence

Les premiers témoignages de phénomènes bioluminescents remontent à l’Antiquité. Au XIXe siècle, plusieurs scientifiques ont conduit des études expérimentales afin d’en découvrir le mécanisme intime. C’est à un professeur de l’Université de Lyon que l’on doit la clé de l’énigme : le physiologiste Raphaël Dubois (1849-1929). Au cours de ses travaux sur la « biophotogénèse ou production de la lumière par les êtres vivants », le chercheur démontre en effet, en 1887, que la bioluminescence est le résultat d’une réaction chimique entre deux substances : une enzyme, la « luciférase », et son substrat la « luciférine ». La luciférase catalyse l’oxydation de la luciférine qui revient à son état initial en émettant des photons. Lucioles, vers luisants, crevettes, plancton… Tous peuvent émettre de la lumière mais une enzyme de méduse a peu de rapport avec celle d’un insecte : la réaction chimique aurait été réinventée une quarantaine de fois dans différentes branches de l’évolution. Sujet de laboratoire, la bioluminescence est observée aujourd’hui par les biologistes dans les abysses, grâce au recours de submersibles, et plus récemment, grâce au déploiement de nombreux observatoires sous-marins